御前 モカさん

マンガ家

文・構成 落合 隆志

日本の「医療マンガ」は50年以上の歴史と共に独自の発展を遂げ、現在も多くの作品が生み出されている。一方で、その豊かな蓄積に比して、海外展開に成功した医療マンガ作品は決して多くない。

だからこそ、御前モカさんの『おはよう、おやすみ、また明日。』が、MINT※事業において世界へ羽ばたく機会を得たことは、大きな注目点である。

本作が海外へ届くとき、作品そのものの魅力だけでなく、「どのような読者を想定し、どのような距離感で語られているのか」という前提もまた、理解の鍵になり得る。日本のマンガには、読者の受け取り方を見据えながら表現を調整し、作品を成立させていく文化があるが、その背景は海外では十分に共有されていない可能性がある。

本インタビューでは、本作がどのような判断と工夫によって形作られているのかを、御前さんの言葉から丁寧にたどり、「一人の女性の人生の物語」としてその魅力を掘り下げる。本稿が、作品を海外へ紹介する際の理解の手がかりとなれば幸いである。

※Manga International Network Team(MINT)

文化庁の補助金により2024年度より日本芸術文化振興会に設置された「文化芸術活動基盤強化基金(クリエイター支援基金)」の一環で実施されている「クリエイター等育成プログラム マンガ分野」のプロジェクト名。グローバルな活躍を目指すマンガ家や編集者をサポートし、多様な日本マンガの国際的な認知と価値を向上させるための公的イニシアティブ。国内外の専門家の協力を得ながら、クリエイターが海外のマンガ文化やファンと交流し、新たな視点やスキルを身につける機会を提供している。

https://www.mint-mangaproject.com/

御前モカ(おんまえもか)さん プロフィール

マンガ家。元客室乗務員の経験を活かして、航空業界のリアルを描いたお仕事エッセイマンガ『CREWでございます!』でデビュー。MINT育成対象者選出のきっかけとなった作品『おはよう、おやすみ、また明日。』は、自身や家族のがん体験を踏まえ、「孤立しない」ことをテーマに、おひとりさま女子のがん告知をされた後の生き方を描いた作品。秋田書店ウェブサイトSouffleにて絶賛連載中。

絵柄の変化:“頭身を上げた”理由

- 前作『CREWでございます!』と比べると、『おはよう、おやすみ、また明日。』は絵柄が変わっています。闘病エッセイマンガでは、柔らかな画風(低頭身)が選ばれることが多いのですが、“あえて”逆をやられている印象です。

-

はい。あえて頭身を上げております。

闘病記のエッセイマンガは、読者の間口を広げ、ショックを和らげるために低頭身で、あえてコミカルに描かれている作品が多いように思います。

前作は“航空安全の意識を高めたい”という目的で描いていたのですが、本作は、“がんに罹患した人間と、そうではない人間の相互理解”を広げたい、という目的でも描いております。闘病エッセイマンガにしてしまうと、どうしても“興味がある方のみが読むもの”になりがちです。ですので今回は、あえて逆に頭身を上げてみたのです。

“このテーマに全く興味がない方でも、絵柄で入ってくださるように”したかったのです。

ただ読者の間口を広げると、闘病という題材に興味を持たない読者が離脱してしまうリスクもあります。結局、最初の数ページで離脱されてしまうと届けたいことが届かないので、入口の作り方はかなり意識しました。

形式の選択:フィクションとして描いた理由。“死をエンターテインメントにしない”という当事者読者への配慮

- 前作では、エッセイマンガの形式をとられていました。本作もご自身の体験に根ざしたテーマですが、ストーリーマンガ(フィクション)の形式を選択されていますね。今回はこの形式を選んだ理由を教えてください。

-

読者に不必要な心配をさせたくないという気持ちが一番の理由です。

ウェブサイトでの連載なのですが、SNSで読者の方ともつながっていて、リアルタイムの反応や感想をいただきます。

“作者本人が主人公”であると、読者の方が作者本人の人生とストーリーをダイレクトに結びつけてしまい、展開にショックを受けられると思ったのです。

闘病エッセイマンガの場合、特に作者が当事者の作品では、“もし亡くなったら”という想像を読者にさせてしまった場合、ご自身が闘病中の読者の方には特に大きなショックを与えてしまいます。 - 「体験を描くかどうか」ではなく、まず描かれたものが読者に与える影響を考える。その延長として、御前さんの「死」をめぐる描き方にも、明確な方針があるように感じます。例えば、本作は登場人物が誰も死なないということが約束されている作品なんですよね?

-

はい。主人公の紅葉だけでなく、マンガの中で現在軸で闘病している患者は誰も死にません。

何より、私には、“自分の死や、がん患者の死をエンターテイメントにしてほしくない”という思いがございます。現実で嫌というほど死は感じます。ですので、フィクションでさらにストレスを与える必要はないと思っております。

亡くなるところにクライマックスを持っていきたくない、そこで盛り上げる物語を描きたくないのです。

日常は続いていく、“毎日が続いていく”ということを描きたいのです。

テーマ:「孤立しない」とは

- 本作は「おひとりさま女子のがん告知」が入口ですが、「孤立しない」がテーマとのことです。御前さんにとって「孤立」とはどんなものですか?

-

“おひとりさま女子のがん告知”という設定だと、どうしても孤独や孤立するイメージになるかもしれません。

ですが、自分が孤立している、孤独を感じる瞬間は、“おひとりさま”だけに訪れるものではない。結婚して子どもがいて、一見幸せな中でも、あらわれるのですよね。私は最初それがわからなかったのですが…。

多くの方々とやり取りを重ねる中で、“家族がいても理解してもらえない孤独”があるのだな、孤独にはいろいろな種類があるのだと気付きました。

誰でも罹患したときには“ひとりぼっち”だと感じる瞬間がきっとある。

ですが、“世の中のどこかに同じ状況の人がいるかも”と思えると、孤独感は少し薄れると思うのです。

“オンリーワンからの大量の愛”ではなく、“小さな愛情をたくさん増やす”イメージですね。

ですので、“この作品の中に私もおりますよ”と思っていただけたらと思い、作品を描いております。孤独が強くなりすぎて外側に爆発してしまわぬように、どなた様にも小さな支えを増やしていただきたいという気持ちがございます。

主人公・紅葉:利他性の描き方について

- 主人公の紅葉は「過度に利他的」に見えます。この利他性は、どのようにして生まれたんでしょうか?

-

紅葉は、“他人のせいにしないよう努めてきたキャラクター”です。紅葉の人物造形は、自分自身の経験も元になっております。

以前、善意で言ったことが相手にとっては負担だったという経験がございました。友人を誘ったときに、私が「ドタキャンでもいいよ」と言ったのです。あなたの都合を優先するよ、無理しないでと。そのとき言われたのが、「自分で決めたいから」という言葉でした。その言葉がとても腑に落ちたのです。

自分の善意の言葉が、相手にとって「本当は会いたくないのでは?」「断りやすいように言っているのでは?」と距離を感じさせるかも知れないのだと。

紅葉もまた、本音を言ったことで相手が傷ついた経験があって。“悲しんでほしくない”“笑ってほしい”がエスカレートして、あの性格になっております。

もちろん揺れはするのですが、“他責に行きそうになっても、最後は戻ってこられる”ようにしております。

医療情報:正確さとの向き合い方

- 御前さんは以前、航空業界で勤務されていたご経験があります。航空も医療も、誤った判断や情報が直接「いのち」に関わる領域です。そうしたリスクマネジメントの感覚は、本作における情報の扱いにもつながっているように感じます。

-

航空業界にいた背景もあり、私には“誤った情報はいのちを奪ってしまう”という意識が常にございます。

マンガのインパクトが強いと、読者の中で“本の知識が優先されてしまう”ことがございます。その結果、医師と衝突して、治療がうまくいかなくなってしまうケースもあると思います。

医療は変わっていくので、“特定のがん名”や“治療法”をピンポイントに書くことにはとても慎重になっております。

本作でもあえて“がん種をぼかす”という設計にし、治療よりも、“心がどう変化していったか”や“日常生活の方”を描くようにしております。 - 言葉の選び方も、かなり意識されているように感じました。患者さんのセリフでも、正確な医療用語よりも、実際に患者さんが使いそうな言葉の選択をされていますね。

-

はい。例えば、免疫力という言葉は、医学専門用語としては存在していません。ですが、医療従事者の中には、患者さんに伝わりやすいから、あえて免疫力という言葉を使うという方もいらっしゃいます。

医学的に正しい言葉以外は気になる方もいらっしゃると感じます。

ですが、患者に伝わりやすい言葉の力というものは絶対あると思うのです。 - 日本の医療マンガでは“医療監修”を付けることが多いですが、本作では「医療監修を付けない」選択をされています。

-

医療監修は、“あえて”付けませんでした。その代わり、文献は徹底的に調べております。

標準治療があっても医師によって主義主張があり、治療方針も異なることがあります。セカンドオピニオンなどもある。仮に監修者としてお一人を付けてしまうと、その方の正しさになってしまう恐れがございます。

監修を付けることで、“主治医と信頼関係を築き、治療を進めていく”という読者の現実を、作品が邪魔してしまう形にはしたくなかったのです。

“患者はこのように認識しております”というところを表現できるように考えております。

<編集部補足>

「監修を付けない」という判断は、正確性の放棄ではなく、読者の現実(主治医との関係、医療の多様性)への配慮として位置づけられている。特定の“正しさ”を作品に固定してしまうことのリスクを避け、読者が現実の医療の中で判断できる余地を残すための設計でもある。その意味で本作では、「何を描くか」だけでなく、「何を描かないか」「どこまで断定しないか」が慎重に選ばれている。

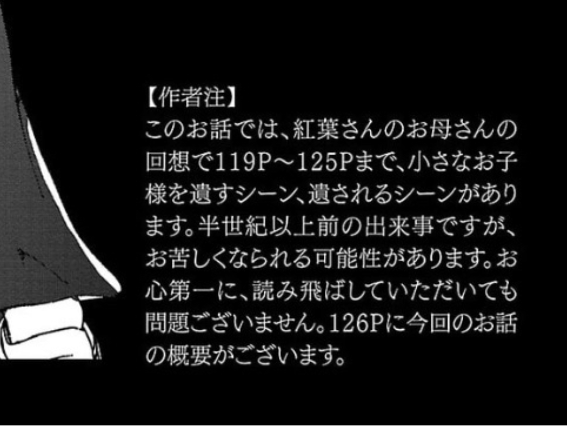

読者への配慮:注意事項を入れた理由

- 本作の単行本では扉絵などに注意事項が入り、ショックを受けそうな箇所は読み飛ばしてもよい、という導線が用意されています。作家は自分の作品を読まれたいはずですが、こうした“メタ的な配慮”を入れたのはどうしてですか?

-

SNSを見ていると、患者の方々は毎日、赤裸々に苦しさも吐き出しております。

なかでも、やはり小さなお子様がいるお母様やお父様は、子供を残していくことに関して、大変ナーバスになっていらっしゃる。『おはよう、おやすみ、また明日。』は、そういった恐怖を抱いている方々にも読んでいただいているのです。

皆様が毎日想像して涙を流していることを、フィクションでさらに苦しませることは描き手としても辛いです。もちろん、誰も傷つかない表現というのは不可能なのですが、それでもできるだけ最小限にしたい、減らしていきたい。

どんなに気をつけても傷つけてしまうけれども、気をつけるということはしていきたいと思っているのです。

<編集部補足>

“読み飛ばし導線”としての注意事項の挿入は、作品の「エクスキューズ」ではなく、読者が自分で距離を調整できるようにするための設計として位置づけられている。「誰も傷つかない表現は不可能」だとしても、「できるだけ最小限にしたい」「気をつけることはしていきたい」という姿勢が、制作の前提として共有されている。

この感覚は、主人公・紅葉の人物造形にも通底している。相手の受け取り方を想像し、善意がすれ違う可能性まで含めて距離感を設計する——その態度が、作品全体の構造にも組み込まれている。

©御前モカ(秋田書店)2024

「親にはまだ伝えられていないのだけれども」エピソード扉絵(第1巻 第10話)より抜粋

海外展開:海外の読者へ伝えたいこと

- MINTプロジェクトを通して、本作品が海外に展開されていきます。最後に、海外の読者へ向けて、本作を通じて伝えたいことがあれば教えてください。

-

本書のテーマは「孤立させない」です。

孤独というもの、これは全世界共通だなと思っております。文化や価値観が異なっていても、ふとしたときに感じる孤独ですとか、病気になったときに感じる“自分だけだ”と思ってしまう感じは、共通していると思うのです。

がんになることは、すごく大きなマイナス体験です。

ですが、その中でも、どうやったら楽しく……毎日は難しいかもしれないですけれども、日常を楽しく過ごしていけるのか。

医師の方が、励ます意味で「自分らしく生きてください」とおっしゃることがございます。それを聞いた患者は、“やっぱり、私、死ぬの?”と受け取ってしまうこともございます。

そんなとき、主人公の「紅葉」が、それを一生懸命解消しようとしている姿を多くの方々に読んでいただきたいです。

このマンガを描きながら思ったのは、がん罹患後に“自分らしく生きる”というのは、楽しいときも悲しいときも、今までと変わらない日常も含めた毎日の中で、生き方を工夫していく必要があるのかな、ということです。

やりたかったことを積極的に始めたりして、人生を豊かにしていく。

ずっと我慢して、やりたかったことを温めて、いつかしようと思っているうちに時間が過ぎてしまうのではなく、がんであってもがんでなかったとしても後回しにせず、今からやり始めてしまう。

世界に色をつけていく……そういった一本の線は、きっと全世界共通に届くのではないかと思っております。

本インタビューを通して、御前モカさんが繰り返し語ったのは、「何を描くか」以上に、「どの距離感で語るか」という設計である。頭身を上げて入口を広げること、作者本人を主人公にせずフィクションとして構成すること、死をエンタメにしないこと——それらはすべて、読者が作品に近づくときの負荷を下げ、「孤立しない」というテーマを現実の生活へつなぐための判断として選ばれていた。

医療情報についても、監修を付けないという選択は正確性の放棄ではなく、医療の多様性と読者の現実(主治医との関係)を守るための配慮として位置づけられている。さらに扉などの部分に注意事項を置き、読み飛ばしの導線を用意する姿勢は、読者が自分の状態に応じて距離を調整できるようにする“技法”として語られた。

一方で日本のマンガ制作には、読者の受け取り方を想定しながら表現を調整し、作品を成立させていく編集文化が長年培われてきた側面もある。テーマが重いほど、表現の強度と読者の負荷のバランスは難しくなる。そうした領域で「読者が距離を調整できる余地」を残す設計は、作品の優しさであると同時に、編集技術としての成熟でもあるだろう。

本作がMINTを通して海外へ届くとき、この「距離感の設計」そのものが、日本の医療マンガが培ってきた一つの強みとして伝わっていく可能性がある。孤独とともに生きる時間のなかで、「自分らしく」を取り戻すための物語として、本作がより多くの読者の手に届くことを期待したい。