中垣恒太郎さん

日本グラフィック・メディスン協会代表

専修大学文学部英語英米文学科教授

グラフィック・メディスンの観点から興味深い活動をされている方を紹介する「GMな人びと」。

今回ご紹介するのは、日本グラフィック・メディスン協会代表で

専修大学文学部英語英米文学科教授の中垣恒太郎さんです。

アメリカ文学を専門とする中垣さんが「情報」と「情動」をめぐる医療マンガの想像力の世界に魅せられていったわけとは?

- 簡単に自己紹介をお願いします。普段はどんなお仕事をなさっているのでしょう?

-

中垣恒太郎(なかがき こうたろう)です。アメリカ文学および比較メディア文化研究を専門にしている文学研究者です。専修大学文学部(英語英米文学科教授)に所属し、アメリカ文学やポピュラーカルチャーにまつわる教育および研究に携わっています。その他、日本マンガ学会にて2009年から海外マンガ交流部会の運営も担当しています。

- 中垣さんの日本グラフィック・メディスン協会での立場を教えてください。

-

協会発足の発起人として代表をつとめています。当協会は、英語圏でスタートした本家のグラフィック・メディスン学会の日本における姉妹支部としても位置づけてもらっています。私自身は2017年度の国際学会から英語圏のグラフィック・メディスン学会にも参加しています。

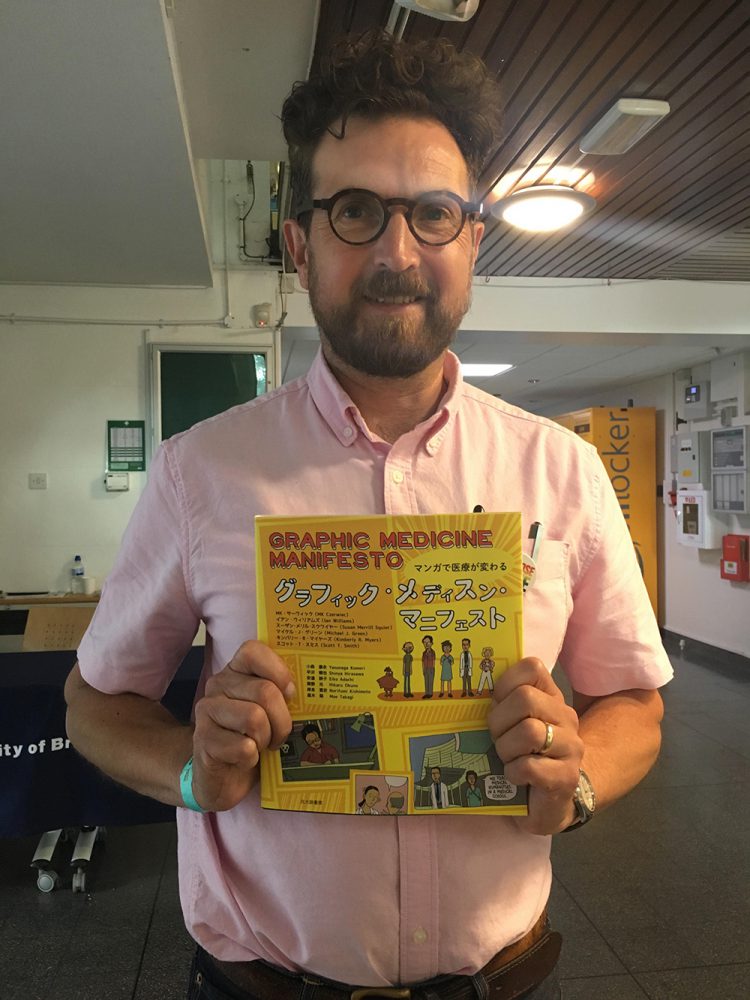

英語圏のグラフィック・メディスン学会では、6名ほどの中心メンバーにより『グラフィック・メディスン・マニフェスト』(ペンシルヴァニア大学出版局)を2015年に刊行していますが(2019年に北大路書房より翻訳刊行)、会長を頂点とするピラミッド構造ではなく、さまざまな分野の人たちとゆるやかに連携をとる体制に特色があります。「グラフィック・メディスン」は本質的に学際的な概念によるものですし、一人で全体を包括することなど到底できない幅広い領域を扱っています。

私自身が医療マンガの比較文化研究を進めていく中で、医療系出版社であり医療人文学を専門とする出版社さいかす代表の落合隆志さんたちとの対話を通して、日本のマンガ文化の土壌を活かした活動を展開できないかという機運が高まり当協会を発足するに至りました。私たちの協会においてもさまざまな関心を抱く人たちが集い、情報を交換する交流の場、プラットフォームになることを目指しています。賛同していただける方とご一緒にこれからさまざまな活動を展開していければと願っています。 - そもそもグラフィック・メディスンとはどのようなものなのでしょう?グラフィック・メディスン=欧米の医療マンガということでいいのでしょうか?

-

「グラフィック・メディスン」とは、医学、病い、障がい、ケア(提供する側および提供される側)をめぐる包括的な概念であり、数量化による捉え方(一般化)が進む中でこぼれ落ちてしまいかねない「個」のあり方に目を向け、臨床の現場からグラフィック・アートまでを繋ぐ交流の場を作り上げようとする取り組みです。その一環として、マンガをコミュニケーションのツールとして積極的に取り上げたり、マンガの制作を通して気持ちや問題を共有したりする活動が行われています。グラフィック・メディスンはこのように包括的な概念なので表現活動も含めてさまざまです。「グラフィック・メディスン=欧米の医療マンガ」だけを指すものではありません。医療従事者と患者およびその家族を繋ぐコミュニケーションの可能性を探る関心は日本を含め世界的に高まっています。実際に2019年度の国際学会では22か国からの参加があったようですし、当協会を含む海外支部の動きも活発です。

グラフィック・ノベルとして疾患を扱う英語圏のマンガ作品の翻訳例としては、デイビット・スモール『スティッチ あるアーティストの傷の記憶』(藤谷文子訳、青土社、2013年)や、ブライアン・フィース『母のがん』(高木萌訳、小森康永解説、ちとせプレス、2018年)などがあります。私自身は英語圏の作品にしか目配りができていませんが、フランスでもアジアでも同様の傾向が現れているようです。海外作品の翻訳の数はまだ少ないのですが、日本での同じ題材のマンガと比べて手法やトーンなどの違いを探っていくのもおもしろいです。さらに、本家である英語圏のグラフィック・メディスン学会の中心メンバーは絵を描くワークショップに意欲的ですし、グラフィック・ノベルとして作品を発表している方も複数います。グラフィック・メディスンは医療マンガとされる作品だけではなく表現活動も含むものですが、欧米の動向を参照しながら日本の豊かなマンガ文化をどのように応用できるかを探っていくことを本協会の目標に掲げています。

国際学会では、こうしたコミックス表現を比較文化の観点から考察したり、医療現場での実践例の報告がなされたり、実際に絵を描いてみるワークショップなど多彩なプログラムが魅力になっています。日本からも複数の参加者があり、通常、自分の専門領域や行動範囲では出会わない方々と触れ合うことができるのも貴重な機会となっています。

私自身は文学研究者、比較メディア文化研究者としての関わりを軸に置いていますので、主として医療マンガの比較文化研究に関心があります。現在、メディア芸術カレントコンテンツにて「人生を豊かにするための『グラフィック・メディスン』――『医療マンガ』の応用可能性」という連載を行っています。 - 中垣さんはグラフィック・メディスンとどのように出合われたのでしょう?

-

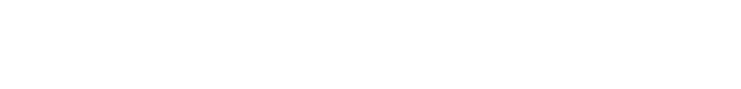

私が主たる専門としている文学の観点から、21世紀初頭に、グラフィック・ノベルの中でも、「グラフィック・メモワール」と呼ばれる回想録にすぐれた作品が現れている動向に注目していました。たとえば、2006年に刊行された、アリソン・ベクダル『ファン・ホーム ある家族の悲喜劇』がその代表作となるものです。セクシュアル・マイノリティをめぐるユニークな回想録(グラフィック・メモワール)であり翻訳も出ています(椎名ゆかり訳、小学館集英社プロダクション、2011年、「新装版」2017年)。その後、2015年のブロードウェイ・ミュージカル版がトニー賞で作品賞を受賞するなど高い評価を受け、日本でも2018年2月に日本版のミュージカル公演が行われました。こうした流れの中で、2007年に発足した「グラフィック・メディスン」の研究グループの動きも視野に入るようになっていきました。

私自身がグラフィック・メディスンを日本の文化的土壌で応用しようと試み、医療マンガをめぐる比較文化研究をスタートさせたのは2015年頃のことでした。文化研究の学会であるカルチュラル・タイフーンや、日本マンガ学会などでラウンドテーブルなどを企画発題する活動を現在まで展開しています。

その頃、文学研究をはじめとする人文学研究のあり方をめぐる議論(「人文系不要論」など)が高まっていたこともあり、文学研究をどのように分野の外側に開き、応用できるかを考えていく中で、医療をめぐるマンガの比較文化研究に私の関心は繋がっていきました。広義の文学として医療マンガを捉える際の尺度として、「情報」と「情動」の観点が浮かびあがってきたのです。「情報」としては「お仕事マンガ」と呼ばれる流行とも繋がる関心となりますが、さまざまな業種の裏側を知ることができる作品の魅力を挙げることができます。「情動」の側面からは、物語を通して読者に身近な問題として実感させる効果に対する関心です。私が主たる専門としている文学研究において、文学作品に表象されている情動のあり方を分析する「アフェクト(情動)研究」と称される研究動向が注目されていることを背景としています。

映画の領域に「グランドホテル形式」という概念がありますが、ホテルを舞台にしたさまざまな人間模様をめぐる「グランドホテル形式」と同様に、病院を舞台にした人間模様もドラマチックなものです。さらに、『白い巨塔』(小説、1965)や『ER緊急救命室』(アメリカのドラマ、1994-2009)など、小説やドラマ、映画も発展してきていますが、マンガという視覚文化ならではの表現技法やその効果も独特なものですし、日本の多彩なマンガ文化を歴史的に展望し、比較考察していく中で、「情報」と「情動」の観点を軸に、その特質を探ってみたいという関心が育まれていきました。 - 中垣さんはもともとアメリカ文学研究者をしておられますが、文学研究者が医療に関わるグラフィック・メディスンの旗振り役をしているのは、若干意外な気もします。中垣さんはグラフィック・メディスンのどんなところに興味を持たれたのでしょう?

-

私が旗振り役をつとめるのはたしかに意外なものでしょうが、広義の理念を共有し、共に活動していこうとする人たちを誘うための場所作りという立場で捉えています。個々の専門領域はそれぞれが発展を遂げていますが、研究面でも、現場でも、隣接領域の様子すら見えにくくなってきています。それぞれの専門や現場での経験を共有することから多くの知見を得ることができるのではないかと期待しています。

英語圏で刊行された『グラフィック・メディスン・マニフェスト』の中心メンバーは、英米文学/ジェンダー研究者であるスーザン・スクワイヤーさん、中世英文学・比較文学研究者であるスコット・スミスさん、医学生教育にマンガを導入した先駆者であるマイケル・グリーンさん、英詩研究者であり医学教育に携わるキンバリー・マイヤーズさんなど、人文系文学系の研究者が数多く参加しています。これに加えて、それぞれ医師・看護師でありコミックス・アーティストとしても活動しているイアン・ウィリアムズさん、MKサーウィックさんが医療現場と表現、教育の間を繋ぐ役割を積極的に担っています。グラフィック・メディスンが医療人文学からもたらされた背景によるものですが、私にとっては理想の共同体のように見えます。私の主たる専門であるアメリカ文学研究者としての視点から、国際的な動向を日本および英語圏に繋ぐ役割や、広義の文学研究の視点からマンガ研究、人文学研究を広く包括する視点を提供できればと願っています。

また、私自身は関与する機会は残念ながらなかったのですが、日本の英米文学研究の領域では、身体医文化論研究会などの取り組みもあります。身体や医学の問題に注目して文化を捉え直す研究活動として、『身体医文化論――感覚と欲望』(石塚久郎・鈴木晃仁編、慶應義塾出版会、2002年)など複数の書籍を刊行しています。主として英米文学を研究対象とするもので、最近もそのグループのメンバーによる『医療短編小説集』(石塚久郎編、平凡社、2020年)が刊行されました。

それに加えて、私的なことですが、私の伯父が80歳をこえて今も現役で小さな診療所(医院)の開業医をしており、町の「かかりつけ医」の役割を担っています。いわば総合診療として、結構な高齢の患者さんと一緒に年齢を重ねながら生涯現役を貫いている伯父の姿を通して、私自身も教養としての人文学のあり方について考えさせられています。