新米訪問看護師とともに知る在宅医療の現場

- キーワード

- ALSQOL(クオリティ・オブ・ライフ)がん回診在宅医在宅医療在宅診療往診筋萎縮性側索硬化症終末期医療脊髄損傷訪問看護師食後低血圧

- 作者

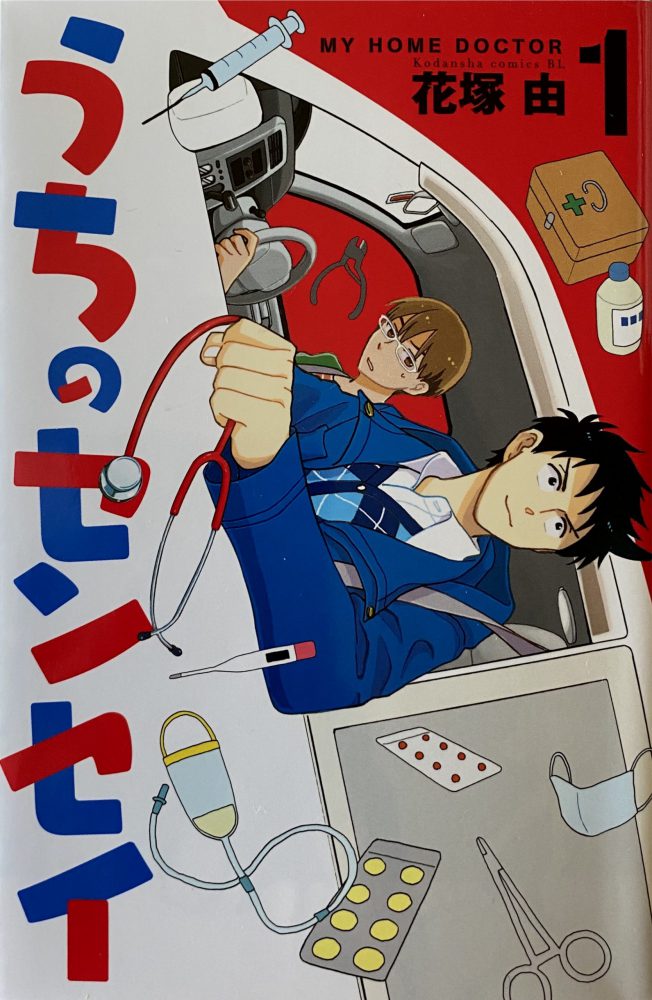

- 花塚由

- 作品

- 『うちのセンセイ』

- 初出

- 『BE・LOVE』(講談社、2014年第15号~2015年第2号)

- 単行本

- 『うちのセンセイ』(講談社、BE LOVE KC、全2巻、2014~2015年)

※「初出」は単行本のクレジットに基づいています。

作品概要

総合病院の看護師を辞めた中村景虎は、看護師急募の広告を見て、仁屋(にや)耀次郎が院長を務める在宅診療所のドアをたたく。強引な仁屋は、面接当日から中村を往診に引きずり回すのだが、患者のもとを訪れ、ただ世間話をしているだけの仁屋の様子に、中村は不信感を拭えない。その日、最後の往診で訪れたのは、一年前、総合病院で中村が受け持ったがんの末期患者の長谷川だった。当時、余命いくばくもないと思われていた長谷川だが、一年経っても健在であるばかりか、入院中は筆談しかできなかったのに、今では会話ができるようになっていた。かつて長谷川を見限ったことを恥じた中村は、思わず仁屋に「在宅医療って一体なんなんですか!?」と詰め寄る。

がん末期の男性、女性の独居老人、老夫婦、交通事故で脊髄損傷した若者……。中村は、仁屋在宅診療所の一員としてさまざまな患者と向き合っていく中で、「在宅医療とは何か」という問いへの答えを少しずつ見出していく。

「医療マンガ」としての観点

自宅で倒れ音信不通になった独居老人米沢トヨの救護に向かったとき、中村は頼りなさそうに見えた仁屋が、トヨの身体だけでなく、彼女の生活や家の様子にいかに精通しているかを目の当たりにし、衝撃を受ける。そのとき彼は、仁屋が患者のもとで世間話をしていたのではなく、患者をその人が置かれた環境ごと「診て」いたのだと気づく。

仁屋は中村に説明する。「在宅医療は選択肢のひとつだ」と。入院したほうがいいこともあれば、在宅と入院を組み合わせることもある。大切なのは、患者の希望、家族の希望、家庭環境、経済状況、その他ありとあらゆることを、マニュアルもない中で「総合的に判断する」ことなのだ。老夫婦の診療を通じて、中村は「特別な医療を施したわけじゃないけど、願いを叶えてあげられればこんなに元気になれるんだ」という実感を抱くにいたる。

読者は患者と医師をつなぐ在宅診療所の新米看護師中村景虎の視点を通じて、患者やその家族、在宅医、訪問看護師、ヘルパーなどから構成される在宅医療の現場をつぶさに知ることになる。掘り下げ甲斐のあるテーマなので、わずか2巻で完結してしまっているのが残念だが、逆に言えば、在宅医療を知る入口としてうってつけの作品ということでもある。本書で語られていくエピソードの数々は、終末期医療と重なることも多いだけに、どれも深刻なものだが、親しみやすい絵柄と構成の妙で、読後感は決して重くない。