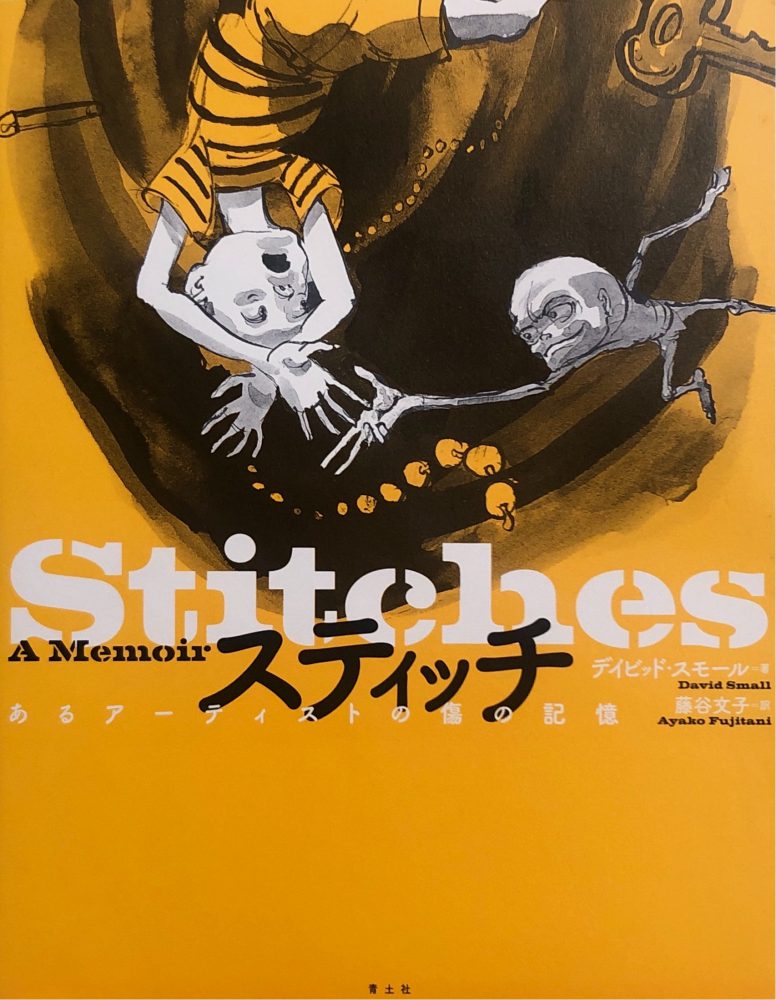

「声」を奪われたアーティストの心のうちを描く自伝マンガ

- キーワード

- 甲状腺がん

- 作者

- 著:デイビッド・スモール

訳:藤谷文子 - 作品

- 『スティッチ あるアーティストの傷の記憶』

- 初出

- 『スティッチ あるアーティストの傷の記憶』

(青土社、全1巻、2013年)

※「初出」は単行本のクレジットに基づいています。

作品概要

絵本作家として知られるデイビッド・スモールの自伝マンガ。

生まれつき鼻腔と消化器官に欠陥を抱えていた作者は、幼いころ医師である父から当時は画期的な医学と考えられていた放射線治療を施された。病気がちな少年は空想や絵を描くことに親しみながら成長していくが、11歳のときに首の瘤に気づく。最初の診断から3年半、14歳のときに手術を受けて、悪性腫瘍であることが発覚し、甲状腺と声帯の片方を切除。声を失い、首には縫い目(スティッチ)のような傷痕が残った。

手術の直後、両親はがんである事実を本人に隠した。デイビッドは声を失ったショックと両親への不信感から悪夢に襲われ、問題を起こすようになる。見かねた両親は彼にセラピーを受診させた。セラピストとの対話でようやく自分を取り戻し、やがて芸術への道を進み始める。

「医療マンガ」としての観点

この作品の冒頭はとても印象的だ。6歳の作者がリビングで床に寝そべり絵を描いている。隣のキッチンで眼鏡をかけた少し陰気そうな母親が「コフンッ」と咳をする。下のコマでは「バターンッ!バターンッ!」と食器戸棚を叩き付ける。それが「彼女の言語」だという。父親は地下室でパンチングボールを「ポケタポケタポケタ」と叩く。それが「彼の言語」で、幼い作者はどうかというと「私もまた、声を出さずに自分を伝える方法を身に付けた」「病気になること、それが私の言語だった」。

作者は「声」を抑制された家族のなかで成長し、14歳のときに実際に「声」を失う。そして母親の危篤のシーンでも、病院に駆け付けた30歳の作者が目にするのは喉に人工呼吸器を取り付けられた姿で、母子は最期の瞬間でも「声」を交わすことがなかった。

物語の途中で、母親も、心臓を反対側にもって生まれるなど身体に異常を抱えていたことが語られる。さらに母親の母親は精神的に不安定で、作者が15歳のときに自宅に火を点け精神病院におくられている。

薄墨の濃淡が陰鬱さを醸すこの作品を読む限り、母親から受け継いだ負の連鎖は作者の心の深層にわだかまっているように思える。けれど、彼は子ども向けのイラストや絵本を描くことで「声」を奪われた喪失感を埋めていったのだろう。彼の絵本『まあ、なんてこと!』(2008年、平凡社)は、ユーモラスで温かみのある色彩豊かな作品になっている。少女が朝めざめると頭に大きなツノが生えていた。彼女の姿を見て母親は「なんてこと!」と卒倒するが、少女はツノに洗濯物を干したり、ドーナツをひっかけて小鳥にエサをあげたりと、実に楽しげだ。