2022年6月26日、日本グラフィック・メディスン(GM)協会2022年第4回定期勉強会を開催いたしました。当日25名のお申込みをいただきました。

京都と富山よりゲストスピーカーを現地会場にお呼びしての開催となりました。

同志社大学の大谷誠先生は『ダウン症の歴史』(デイヴィッド・ライト 明石書店 2015)の翻訳者で、イギリスの知的障害、ダウン症のある人々と家族の歴史、また、知的障害、ダウン症をめぐる医療従事者と家族の歴史について研究されています。

日本ダウン症協会富山支部支部長(元 公益財団法人日本ダウン症協会理事)の上原(かみはら)公子さんはご自身のダウン症のある子どもの保護者としてのご経験をもとに、ダウン症に関するさまざまな広報活動・出版活動を推進されてきました。

テーマはダウン症の告知と受容

GM作品の多くが、個人的体験の回想録(グラフィック・メモワール)です。

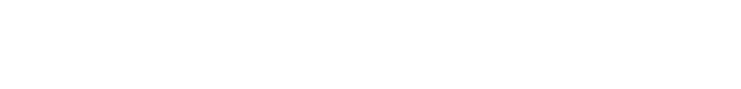

『Hole in the Heart』が作品として世に出るまでに15年の月日がかかっていること、自らの苦しい体験をグラフィック・メモワール作品として昇華するまでに必要な時間の重要性を示しつつ、実際にページをめくりながら作品を解説していきました。

マンガを活用しさまざまな疾患・障害の当事者の状況を、多くの人に知っていただくこともGMの大事な役割です。

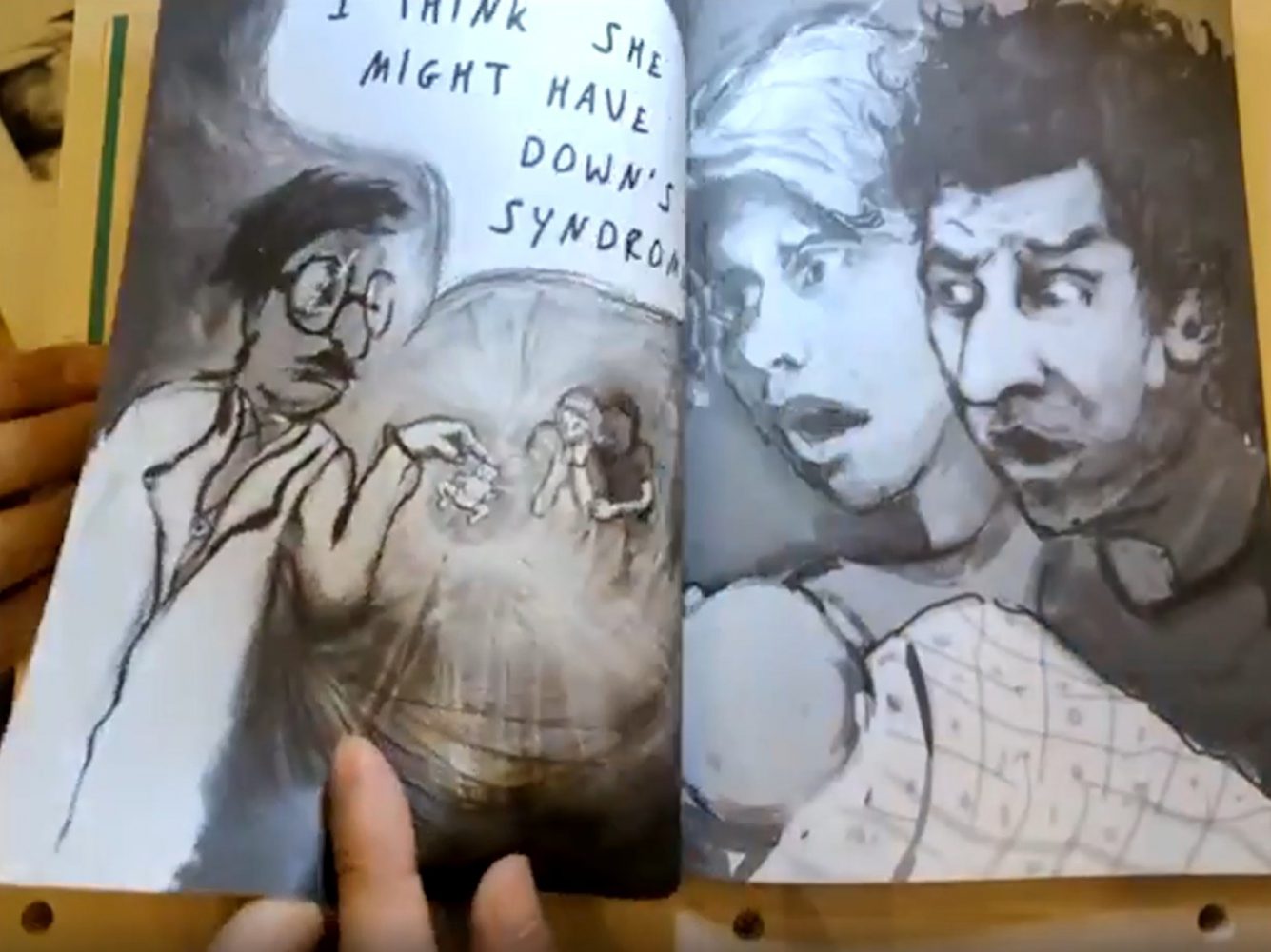

『Hole in the Heart』は、ダウン症のある子どもの親となった作家ヘニーがその想像を絶する過酷さに向きあい乗り越えて作品に昇華させた稀有な作品です。

グラフィック・メディスン作品として、イギリス・アメリカにおいて、ダウン症のある子どもの両親のニーズを理解したいと願う人びとに広く読まれています。

今回のテーマである『ダウン症の告知と受容』の過程について語られる機会は稀です。その理由について、今回のゲストスピーカー上原公子さんが、ダウン症関連のシンポジウムでこう語っていらっしゃいます。

『それぞれに想像を絶する過酷さがありますから、同じ親同士でも、告知のときの様子や気持ちを詳しく伝えることは、あまりありません。少しだけ触れることはあっても、お互いに苦しい過去をさらけ出すことは、はばかられます。できれば思い出したくないという人が、ほとんどだと思うからです。』

グラフィック・メディスンは医学教育の希求から誕生した概念

現在、日本のダウン症者の数はおよそ8万人、ダウン症の発症率は600人~800人に1人と推測されています。全国の産科医数はおよそ1万人、日本の2021年の出生数が81万1604人です。単純計算でひとりの産科医が1年にとりあげる子どもの数を約80人と仮定すると、ダウン症の告知経験をすることが非常に稀であることがわかります。専門医でさえもそうなのですから、これが医療者全体になるとなおさらです。

貴重な体験をまとめた作品を、医療従事者の「人の行動と心理を理解する」能力のトレーニングに応用できないだろうか、グラフィック・メディスンは、そういった医学教育の希求から誕生した概念です。

コロナ以降、我が国の医師の卒後教育において、初期研修医が出会う患者数が大幅に減少し、外来教育を実施する機会が失われているという報告もあります。

ダウン症の告知のようなきわめて特殊な場面での効果的なケーストレーニングの実践は困難でしょう。

優れたGM作品は言葉だけでは説明できない複雑な患者や患者家族の思いを見事に表現する

優れたグラフィック・メディスン作品は、言葉だけでは説明できない複雑な患者や患者家族の思いを見事に表現しています。

実際の臨床現場で生じる微細な感情の変化や非言語的な場の空気といったものを感じられる作品として、『Hole in the Heart』は高い評価を受けています。

我々が期待するようなベスと共に周囲が成長していく感動の物語ではない

本書は5つの章に分かれており、ダウン症のある子どもをもつ母親の障害への最初の気づきから、先天性の心臓疾患をもつベスの心臓手術が描かれ、ベスの成長の過程が通園施設から初等教育、中等教育へと進む流れで描かれます。

それはおそらく、我々が期待するようなベスと共に周囲が成長していく感動の物語ではありません。

少なくとも本書を読み進めてしばらくは、この本がダウン症のある子どもを持つことの「喜び」を描いた本だと感じる方はいないでしょう。

福祉国家として知られるイギリスで描かれた『Hole in the Heart』ですが、冒頭のダウン症の告知のシーンは、その医療者のあまりの配慮のなさに驚くほどで、読者は両親の悲しみを追体験することになります。

障害を持つ子どもの親にとって、周囲の人間がふと発した言葉がどれだけネガティブな感情を呼び起こし続けるのか、理解のある寛容な社会と思っている側の無邪気な残酷さが繰り返し描かれます。

福祉国家のリアルを学ぶ歴史学の講義

『Hole in the Heart』の中で描かれる障害を持つ親の状況がどういった文化や歴史の上に成り立っているのか、作品を読み進めるにしたがってそんな疑問が湧いてきます。

作品で描かれる時代は2000年代初頭、今からおよそ20年前のことですが、ダウン症の診断の告知、社会の学習障害への対応など、イギリスの福祉制度や社会背景はどうなっていたのでしょうか?

そういった興味と疑問を基に、大谷誠先生の『イギリスにおける知的障害、ダウン症のある子どもと家族:歴史学の視点から』として、お話を伺いました。

ダウン症や知的障害と向き合う家族の歴史

大谷先生の講義は『Hole in the Heart』の中の2つのシーンに着目してスタートしました。

医学史・障害史は、過去の記録(過去のカルテ、回想録など)を研究し、家族と知的障害・ダウン症のある子どもとの向きあい方、医療従事者と家族の関係性などにアプローチしていきます。

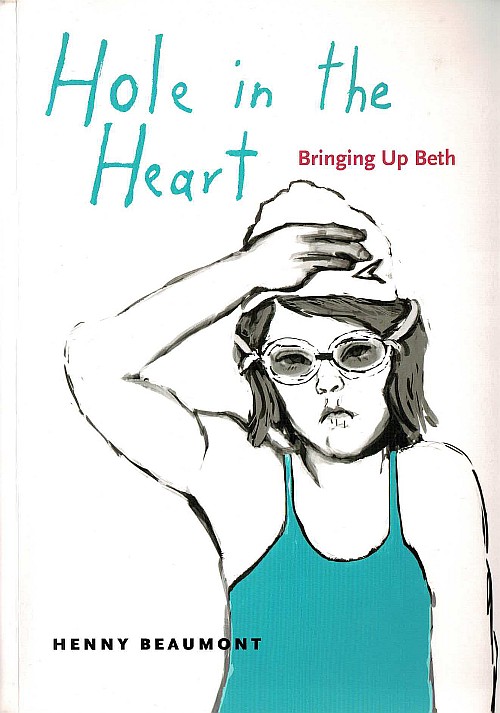

大谷先生は、『ナーサリーワールド』(1925年創刊のイギリスの幼児教育および 育児専門誌)の読者投稿欄への寄稿文を分析し、1920年代からのイギリスの母親たちの声の変遷と、その背景にある施策・制度の歴史的な変化との関係性について紐解かれており、今回の講義でも実際の紙面や、投稿の内容を紹介していただきました。

大谷誠「扉を開けて:第2次世界大戦後イギリスにおける「知的障害児親の会」」、障害学研究、16(2020)、210‐231頁。

大谷誠「『ナーサリーワールド』に見る知的障害児の母親の声」、服部伸編著『身体と環境をめぐる世界史』、人文書院、2021年、269⁻289頁。

未知への好奇心をくすぐる中身の濃い講義でしたが、以下、大谷先生によるイギリス障害史のまとめを紹介いたします。

世紀転換期~第一次世界大戦~1920年代前半

イギリスの知的障害者に対する制度化は、1920年代前半にかけてはじまりました。

医師の理想としてスタートした長期滞在型施設のケアは、一度入れば、基本的には長期収容となる仕組みでした。

その背景には、当時の精神薄弱医療と呼ばれた医学的見地がベースにありました。知的障害のある人々は、治療できない、自立できないものという考えがあり、この概念は後々長期間に渡って、独り歩きしていくことになり、2000年代の『Hole in the Heart』でも、その一端が描かれています。

もうひとつの背景はイギリスの格差社会です。中産階級を自認するリスペクタブルな家庭にとっては拒否感を産むことにつながり、施設収容を受け入れなかったケースもあります。

戦間期から第二次世界大戦に入ると、こういった施設の設立が滞り家族の負担が増えていきました。

1920年代後半~第二次世界大戦~1959年

1959年に精神保健法が成立し、コミュニティケア政策(地域でのケアと管理)に変わります。長期滞在型施設ではなく、地域で支援していきましょうということになると、当然、親の協力が必要になります。ところが、そうした環境そのものが整ってないという、母親たちの声が出てきます。

知的障害児親の会が設立され、家族のニーズに即した知的障害児対応を求める声が発信されるようになり、そういった声を活かす形で、短期滞在型施設やトレーニングセンターの必要性が求められてくるという流れが背景にありました。

そこで、新たな問題が発生してきます。

それまでの否定的な見方の覆し(重度の知的障害のある子どもへの教育の可能性)や教育の可能性(労働や自立)の議論です。

1944年に改正された教育法で、いわゆるIQを軸にして教育可能か不可能かという観点で評価し、教育が不可能とみなされると、重度の知的障害のある子どもは福祉の対象に回されました。これが後々大きなしこりを残すことになりました。

特殊学級、普通学級と分けることによる教育の可能性が制限されるのではないか、医療、教育、福祉という分け方で、福祉の管轄に属するのか、教育の管轄する施設に属するのか、そのことが自分たちの子どもの将来や夢、将来の道筋を決めてしまっているのではないかということの抵抗感につながっていったのです。

1960~1979年

こうした教育の可能性を強く訴えた時代を受けて、イギリスでは、1960年から1979年、長期滞在施設が閉鎖されて、トレーニングセンターが地域にできてきます。その一方で、母親の役割というものが強く要求された時期でもあり、これは後のケアラーの権利へとつながっていきます。

1981~1999年

1981年に教育法が改正され、医療モデルから社会モデルへの転換、特殊学校から普通学校(メインストリーム)へと変わっていきます。

1991年には、それまでの障害のラベリングから、学習における困難さを基準に、学習障害、学習困難のある児童へ呼び方が変わりました。

1940年代から続く教育の可能性には、一つの道筋として、いわゆる労働と自立ということを非常に強く求めてきた流れがありました。

しかし、障害の多様性を踏まえた上で、もう一度、障害のある人たちへの対応を考えていこうというのが、21世紀の状況だろうという風に推察されます。

それをささえるケアラーの話として『Hole in the Heart』を読むこともできるでしょう。

『ダウン症の告知と受容。私の場合』

第2部として、上原公子さんの体験をご紹介いただきました。

上原さんの息子悠太さんは1989年2月生まれの待望の第一子。『Hole in the Heart』のベスは2001年生まれの三女。双方に心臓の合併症がありましたが手術で根治しています。

悠太さんは幅広い活動をされています。

長年、書道とピアノを習い、知的障害のある人に日常的にスポーツの機会を提供し自立や社会参加を促すスペシャルオリンピックスにボウリングとアルペンスキーで参加。

『Hole in the Heart』の初版の表紙ではベスが水泳帽をかぶっていますが、悠太さんも 3 歳から20 歳近くまで水泳を続けられていて、一般的にいわれるダウン症のある人はあまり体を動かすのが好きではないという言説が一概には言えないことがわかりました。中には、お父さんの影響でトライアスロンにもチャレンジされている方もいらっしゃるとのことでした。

上原さんからは体を動かすための療育プログラムやスペシャルオリンピックスの活動もご紹介いただきました。

上原さんの告知体験

上原さんの場合、最初にご主人が医師から告知を受け、それを上原さんは 3 週間後にご主人の口から聞くという体験をされています。

取り乱し、絶望し、まさに奈落の底に突き落とされた気持ちで、「ああ、自分の人生は終わった。これからは、この子のために自分を犠牲にして生きていくしかない」と嘆き悲しんだといいます。

まさに、『Hole in the Heart』のヘニーの姿と重なります。

何より「知的に障害がある」ということを受け入れられなかった、心臓病という、体の病気だけならどれほど良かったかと、その後、何度も思ったという上原さん。

『Hole in the Heart』のヘニーにもほとんど同じ表現があります。上原さんは、自分の中に存在した知的に障害がある人への、あらがえない「偏見」を当時はどうすることもできなかったと振り返ります。

その後理事を務められた日本ダウン症協会で、ダウン症のある子どもをもつ母親をサポートした中で、さまざまな告知体験をご紹介いただきました。

最初『Hole in the Heart』はなんて暗い作品なんだろうと思った、でもこれは多くの医療者に読んでもらいたい作品だと思うようになったと、上原さんはおっしゃっていました。

上原さんは、毎日の子育てや治療に追われながらだんだんと息子への愛情が増していき、気持ちは前向きになっていったといいます。

そして、ダウン症のある子どもに関わり成長を見守ってくれるのは、告知をした産科医ではなく小児科医なんですよ・・・と言われた時にハッとしました。

『Hole in the Heart』は、日本でも、ダウン症のある子どもの両親のニーズを理解したいと願う人びとに読んでいただきたい作品です。

この翻訳プロジェクトが成就することを祈っています。協会としてもサポートさせていただきます。

第4回のテーマ書籍:

『Hole in the Heart: Bringing Up Beth』

『心の穴――ダウン症のある娘ベスを育てること』未訳

Author:ヘニー・ボーモント

Publication Date:2016年

Publisher:Penn State University Press

※Kindleで入手可能です。

ロンドンを拠点にする肖像画などのアーティストである著者による回想録。作者は4児の母であるが、ダウン症のある三女ベスに対する愛情と不安、ストレスなどが率直に綴られている。一見、他の娘たちと変わらないようにして誕生したベスが、医師からダウン症の診断を下された際に、作者は夫とともに絶望してしまう。その後も、他の子どもたちの世話をしながら、特別な配慮を必要とするベスに手を焼く局面が多くある。マンガというよりも絵画に近いスタイルにより、「普通」ではない子どもを抱えた母親の不安が心象風景を交えて描かれる。「心の穴(心臓の穴)」という題名は、ベスが心臓疾患のために手術を必要としたことに由来している。実際にダウン症の合併症として心室中隔欠損症などの心臓疾患はよく見られる症例である。やがて、ベスが「普通」ではないことを個性として捉えることができるようになっていく母親の成長物語にもなっている。

落合隆志