2019年6月21日(土)と22日(日)の両日、日本マンガ学会の第19回大会が熊本大学で開催されました。そのプログラムのひとつグラフィック・メディスンをテーマにしたラウンドテーブルに参加することができたので、その様子を報告したいと思います。

ラウンドテーブルは「グラフィック・メディスンと医療マンガ研究――海外マンガ研究の学際的な言説をマンガ研究に応用する可能性」と題されており、3人の登壇者がそれぞれの経験と興味、そしてアプローチからグラフィック・メディスンについて発表しました。

『グラフィック・メディスン・マニフェスト: マンガで医療が変わる』の出版にあわせた企画

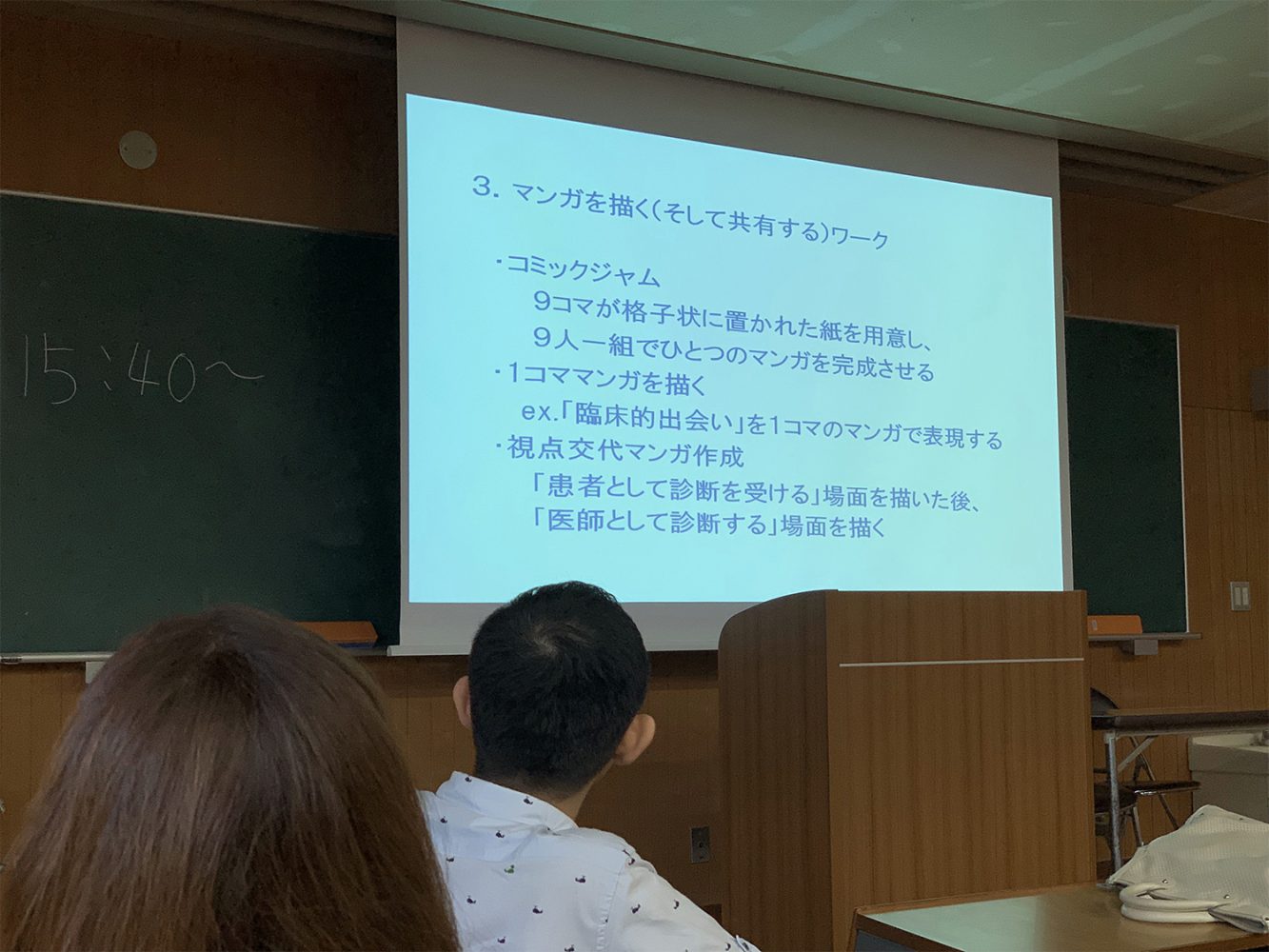

冒頭では、司会を務める専修大学の教授で「日本グラフィック・メディスン協会(JGMA)」代表でもある中垣恒太郎さんが、ラウンドテーブルのテーマである北米およびイギリスを中心とするマンガ(コミックス)と医療・ヘルスケアの言説をつなぐムーブメントであるグラフィック・メディスンを短く紹介した後、そのムーブメントの中心人物たちが書いた著作『グラフィック・メディスン・マニフェスト』の日本語翻訳『グラフィック・メディスン・マニフェスト: マンガで医療が変わる』(北大路書房、2019年)の出版を告知していました。このラウンドテーブルはその出版に合わせて企画されたようです。グラフィック・メディスンに関して興味のある方はぜひこの本を手にとってみるといいでしょう。

グラフィック・メディスン・マニフェスト: マンガで医療が変わる

はじめの登壇者は立正大学教授でソーシャル・ワーク論を専門とする安達映子さんで、発表のタイトルは「ナラティブ・メディスンからグラフィック・メディスンへ」と題されたもの。

安達さんによればナラティブ・メディスンとはコロンビア大学の教授でもあるリタ・シャロン(Rita Charon)が提唱している理論・実践で、医療実践に関わる者たち――例えば、医師、看護師、ソーシャルワーカー、学生、患者ら――が、それぞれの物語(ストーリー)を紡ぐことで、お互いの物語を共有し、これまでの(医療)制度が高度に制度化・分断化される過程で失ってきたものを取り戻そうとする理論および実践といえます。

特に、客観性や数値、データで支配されてきた医療言説に対して、個々の患者や医療に関わる全ての人々が物語を読んだり、書いたりする訓練を通して、それぞれの経験や感じ方、考え方を知り、その間に相互理解や共感をも含めた豊かな関係性を取り戻そうとする意図があるようです。

発表で引用されていた言葉を使えば、ひとくくりに抽象化されてしまう「一般的な患者」から「複数の患者へ」と目を向ける努力のひとつといえるでしょう。

このムーブメントの流れを受けて、マンガ(コミックス/グラフィック・ノベル)を利用して、実践しようとするのがグラフィック・メディスンというわけです。

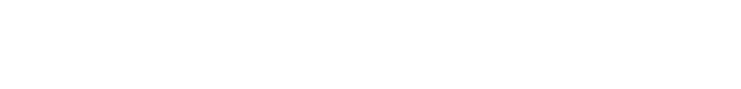

安達さんが強く主張していたのは、グラフィック・メディスンとは(単に)医療行為の状況や医療従事者、あるいは患者の経験や苦労などに対して「本当の理解」が存在し、それにわかりやすく接近しようといったものではないということ。むしろ、それらの個別性・多様性・多義性に向かい合う手段のひとつとしてグラフィック・メディスンを提示していました。

こうした意見の背後には、彼女自身がソーシャル・ワークの実践として、医療従事者や医学生(またはソーシャル・ワークに従事したいと考えている学生たち)とのやり取りの中で培った実践的な経験があるようです。

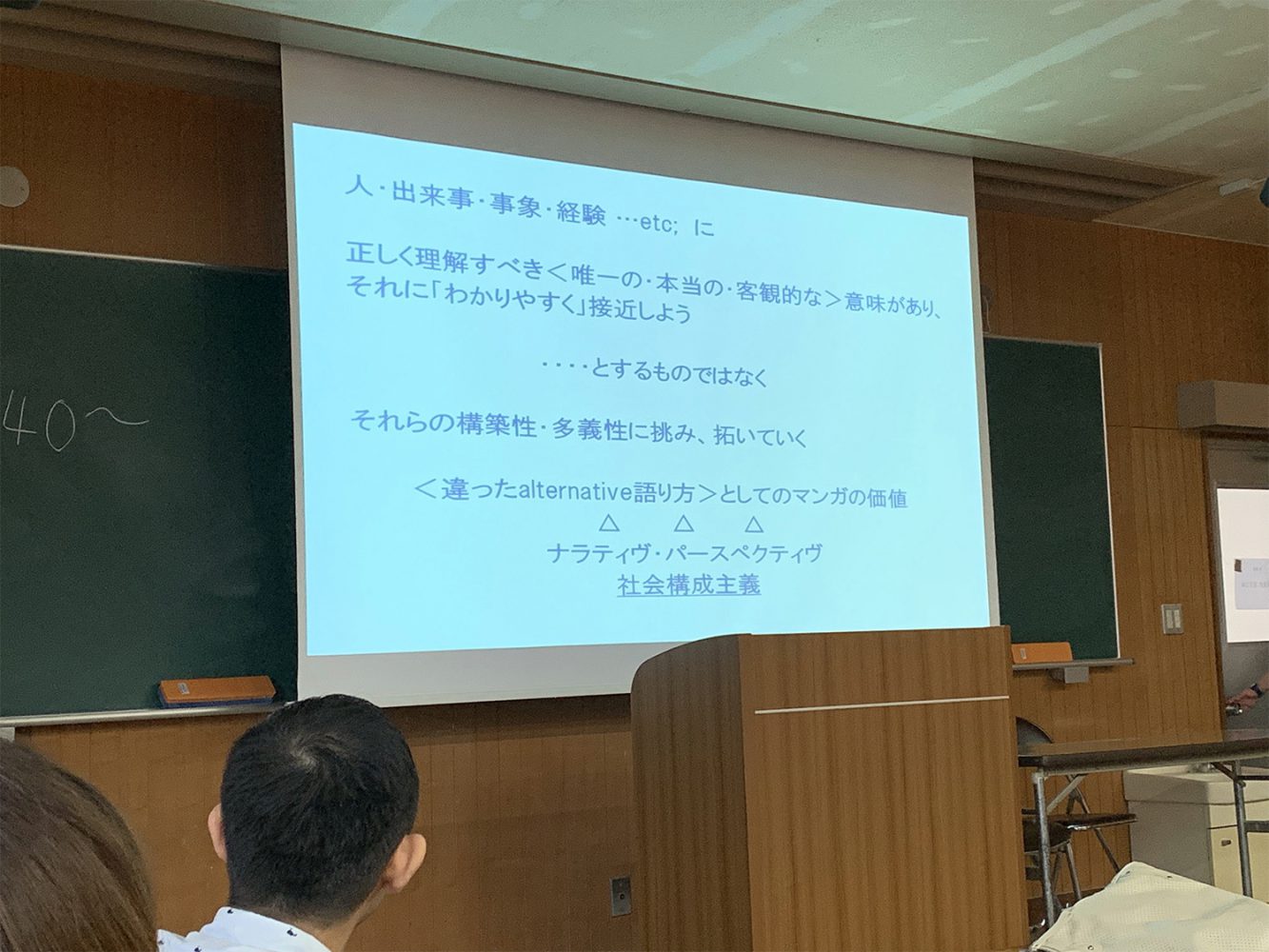

発表では医療専門職を目指す学生たちに向けて行っているという教育的実践が紹介されました。例えば、マンガを「精読(クロース・リーディング)」することで、患者の口頭説明だけでなく、動作や表情を含む身体的な身振りで示す「視覚性」にも注意を払う訓練です。

また、医者を交えてのワークショップは、マンガの一部――ブライアン・フィース『母のがん』から取られた一コマ――をシェアして、その後の4つの空白のコマを実際に描いてもらう創作的行為を通して、個々の異なる患者の経験や人生を注意深く汲み取るトレーニングをするというものでした。

加えて、医療専門職の人々に患者として診断をうける場面をマンガで描かせ、次に同じ場面を医者の立場から描かせ、視点の交代を通して、患者が語る物語や様子(視覚的様子も含む)をより注意深く読む能力を訓練するもの。こうした教育的実線は、患者や自分が患者に接する時の関係性やアプローチを洞察させ、他者への理解を深める点を指摘していました。

安達さんの発表で最も興味深かったのは、マンガというメディアを利用することで、それ以外の芸術形式――例えば、西洋絵画や芸術家が撮った写真など――に対しては高尚な芸術作品として構えてしまう参加者たちが、マンガに対しては、大衆文化としての親近感からか、よりリラックスするかたちで、対話を促進することが多いと述べていた点です。マンガを作品(テクスト)として分析・議論するものではなく、また単に読者として物語を鑑賞するものでもなく、むしろユーザーとして、また作り手(クリエイター)として関与している点が興味深く感じられました。マンガを研究する者たちにとっても(単に二次創作や参加型文化といったファン・スタディーズの視点とも異なるレベルにおいて)、マンガをメディウムとして利用している点が重要な貢献だったと思います。

次の発表者は、京都精華大学大学院で学んだ小林翔さん。発表タイトルは「マンガジャンルの再編可能性―80年代マンガを事例に」でした。小林さんは「医療マンガ50年史」のプロジェクトに参加しており、医療マンガをジャンルとして把握し、マンガ史のなかに書き込むことができるか、という問いを追求していました。

日本の戦後のストーリーマンガは雑誌を中心に、多くは対象読者別――例えば、少年マンガ、少女マンガ、青年マンガ、女性マンガ、など――に沿って、発展してきましたがジャンルというカテゴリー(ここでは内容から判断される物語区分)からはSFやファンタシー、歴史モノ、そして異なる職業の人を主人公にし、各業界の内情やその中で葛藤する主人公たちを描くマンガも生み出されてきました。

そうした状況を踏まえ、小林さんは1980年代に登場した大和和紀『菩提樹』という医大で学ぶ女子大生が主人公の作品を紹介しました。

小林さんによれば、1980年代には「医大生を主人公」としたマンガが登場しましたが、それには、地方における医師数の増加を目指して、地方に医大が立て続けに設立されたという歴史的背景があったため、とのことでした。

しかし、こうしたジャンルは、オンラインで流通・消費するようになると、雑誌単位ではなく、作品またはシリーズごとの購入・消費になるため、雑誌では機能していた年齢別の読者層をターゲットすることが重要ではなくなってきていると指摘していました。

最後にディスカッサントとして登壇した落合隆志さんは日本グラフィック・メディスン協会(JGMA)の創設メンバーで、日本で唯一の医療人文専門出版社「さいかす」の経営に携っています。

短いながらも、紹介されたプロジェクトは、佐藤秀峰『ブラックジャックによろしく』に登場する、がん患者と医者のやり取りを描いたマンガのエピソードを、がんサバイバーの方々と一緒に読むというものでした。医療従事者たちと実際にやりとりをした経験を持つがんサバイバーは、マンガを読んで、いろいろなシーンやページ、コマ、フキダシに細かくコメントと反応を書いていました。

そこから浮かび上がるのは、患者それぞれがどのようにアイデンティファイをしたり(しなかったり)、物語のシーンや対話に認知的・感情的な反応をしたりする「当事者としての読者」の姿です。当然ながら、各患者の経験と、(綿密な取材を元にしているものの)商業マンガとして虚構であるマンガで描かれている患者や医者の姿にはギャップや軋轢、または緊張関係があります。

この発表で興味深かった点は、単にマンガやその質(クオリティー)を称揚するのではなく、たとえ商業的な成功をおさめている作品であっても、複数の異なる読み方があることを浮かび上がらせたことでしょう。患者同士、または患者と医療従事者がこうしたマンガに対するコメントを通して経験を共有することができれば、マンガがさらなる関係性をつなぐことになるという期待をうかがわせるものでした。

これからの日本におけるグラフィック・メディスンの展開と期待

発表全体は非常に興味深く、日本におけるグラフィック・メディスンの展開、およびその実践がマンガ研究へ貢献する期待を感じさせるものでした。しかし、個人的には、それと同時に今後のさまざまな困難と課題も感じました。

例えば、安達さんの発表はマンガを使って読者や創作者たちの多義性や複数の語り、または既存の医療に関する物語に対するオルタナティブな語り方への方向性を示しているのに対して、後の発表で扱われた商業マンガでは作家たちは脚色や演出を通してよりエンターテイメントとしても読ませる努力をしなければならず、オルタナティブに向かうというよりも、中心化を目指す方向に向いているように思われました。この点で個々の発表は相互補完的というよりも、(意図せず?)マンガに対するアプローチと態度の軋轢を浮かび上がらせたものにもなっていたように思います。

とはいえ、グラフィック・メディスンという用語自体が、比較的新しい概念で、専門的な用語ととらえられがちですが、一方で、医療現場や医療の教育・トレーニング現場ではすでに実践されており、このムーブメントの可能性は、その学際的(インターディシプリン)な可能性にあると思われます。

あまりに高度に専門化し、制度化した医療の中で、(感情や共感といったレベルも含めて)社会的・人間的関係性を取り戻す行為とも言えるでしょう。また、グラフィック・メディスンはおそらく単に医療だけでなく、そのムーブメントがつねに脱領域的で、間領域的であるように、既存の研究領域――文学、映画、そしてマンガ研究――をも反省的に振り返る契機となるでしょう。

編集局